Die Straße der Romanik

Eine Reise durch Sachsen-Anhalt

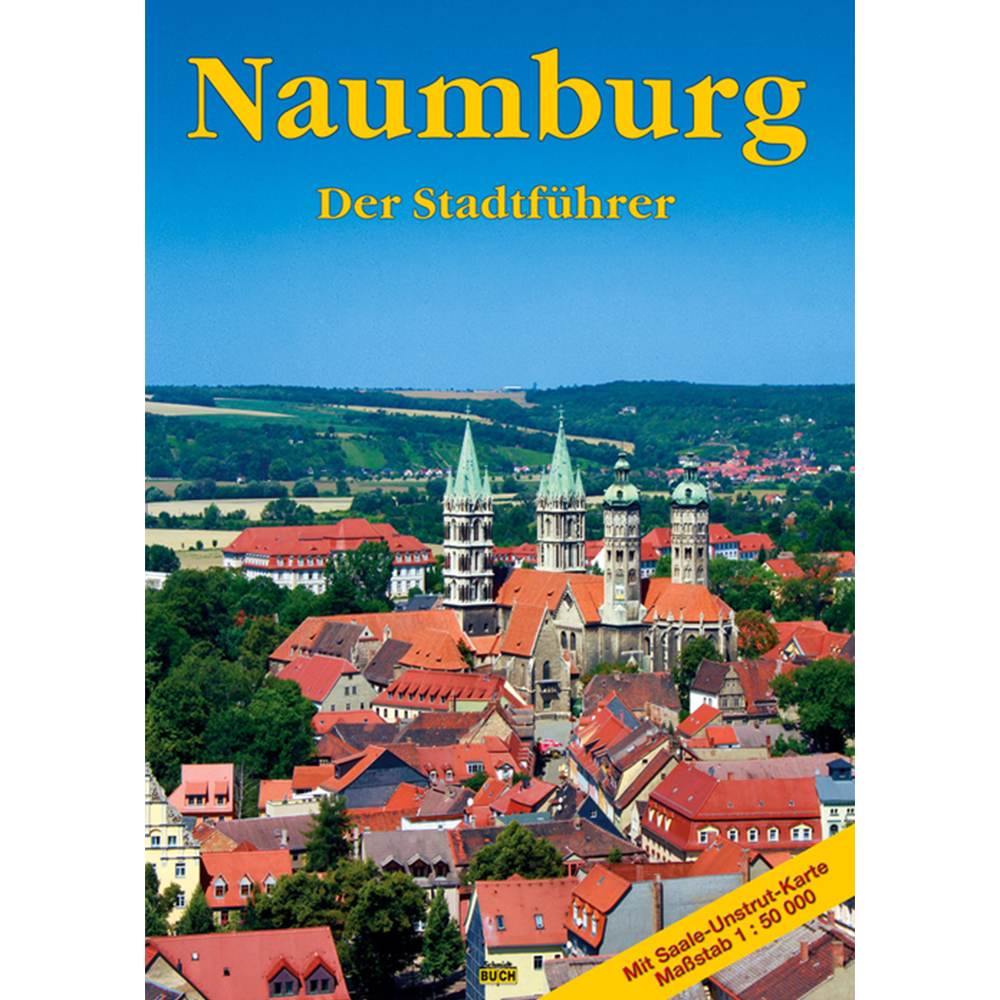

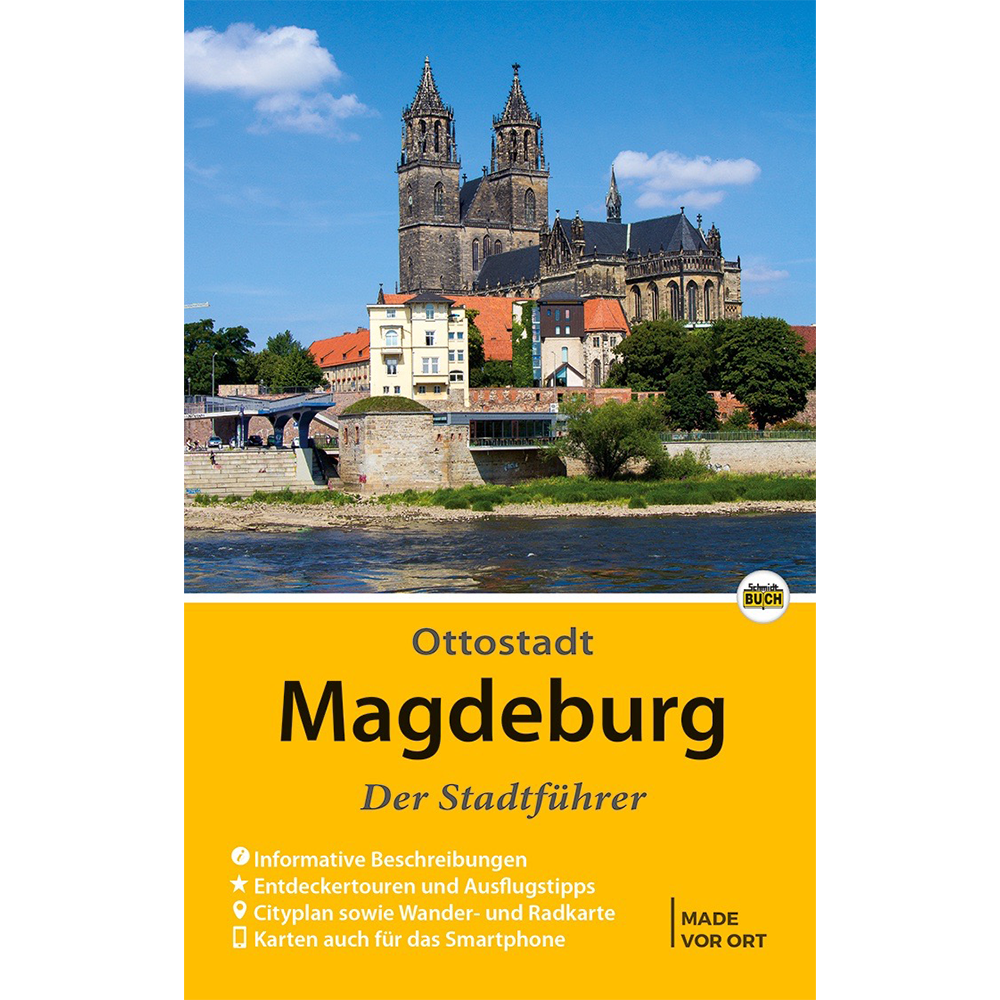

Die Straße der Romanik ist eine der zehn beliebtesten Ferienstraßen Deutschlands und schlängelt sich seit 7. Mai 1993 wie eine große Acht durch Sachsen-Anhalt. Sie wurde 2007 erweitert auf jetzt 80 romanische Bauwerke in 65 Orten. Zu diesen zählen die Dome in Magdeburg, Halberstadt, Naumburg und Havelberg, Burgen und Schlösser in Eckartsberga, Querfurt, Falkenstein und Bad Kösen aber auch Geheimtipps wie die Dorfkirchen in Pretzien, Wust und Melkow. Weiterführende Informationen finden Sie auch auf unserer Internet-Seite www.die-strasse-der-romanik.de.

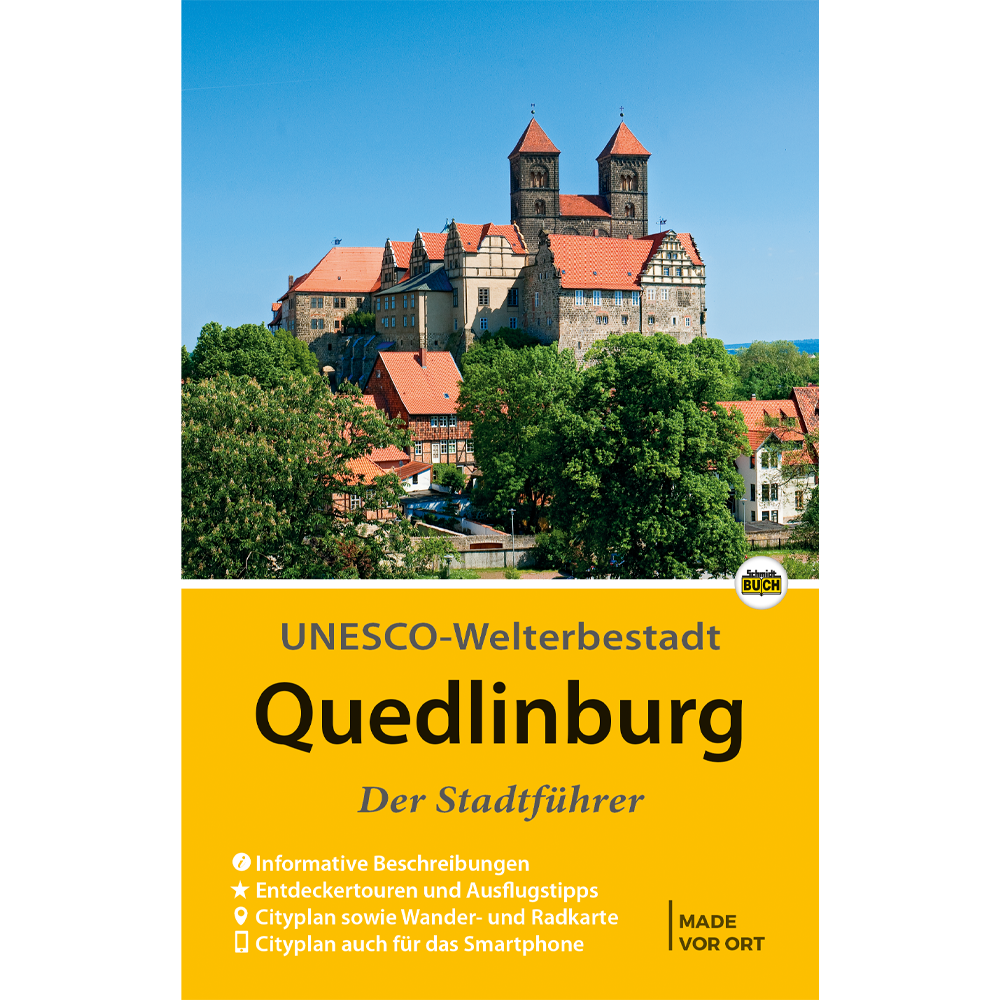

Neben der oft hervorragend erhaltenen Architektur des Mittelalters sind in einigen Orten auch noch bedeutende Ausstattungen zu bestaunen. Und ganz besonders beeindrucken die prächtigen Domschätze in Halberstadt, Quedlinburg, Merseburg und Naumburg.

Der Romanik begegnet man in Sachsen-Anhalt auf Schritt und Tritt. Hier finden Sie eine Auswahl der Titel aus unserem Programm, in denen die gesamte Straße oder einige ihrer Teile beschrieben werden.

Sehenswertes

Pfalz Tilleda

Kulturhistorisches Museum Magdeburg

Naumburger Dom

Burg Querfurt

Auf der Straße der Romanik

Der offizielle Kunstreiseführer

Der offizielle Kunstreiseführer „Auf der Straße der Romanik“ gestaltet das Reisen auf der 1000 Kilometer langen Touristik-Route komfortabel und vor allem informativ. Jedes der 80 Objekte ist ausführlich beschrieben. Die Texte schildern Baugeschichte, beschreiben die romanischen Bauteile und verweisen auf erhaltenes mittelalterliches Inventar. Über 150 teils ganzseitige Farbfotos illustrieren den praktischen Reiseführer „Auf der Straße der Romanik“ stimmungsvoll.

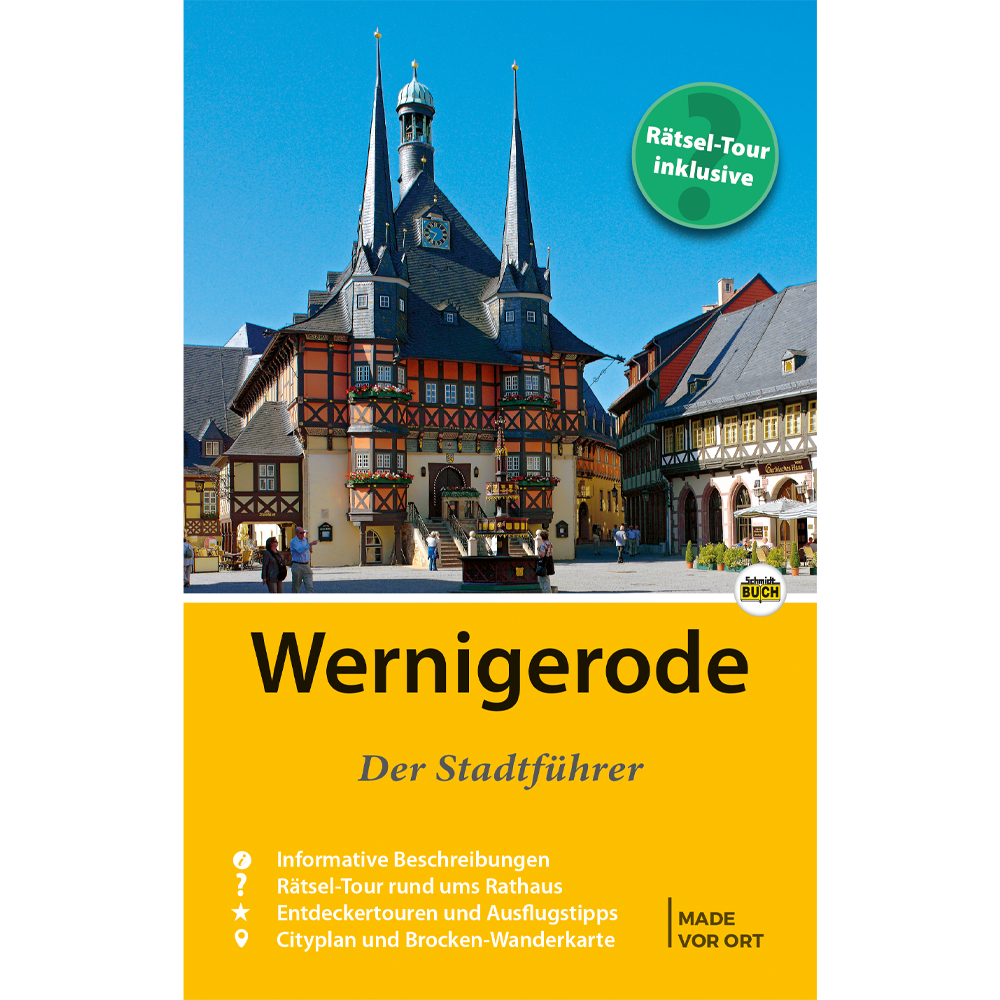

Orte entlang der Straße der Romanik

Literatur-Tipps

Sachsen-Anhalts Domschätze

Halberstadt • Quedlinburg • Naumburg • Merseburg

Ein Führer zu vier bedeutenden Sammlungen sakraler Kostbarkeiten

Der reich illustrierte Kunstführer „Sachsen-Anhalts Domschätze“ stellt die schönsten und wichtigsten Exponate vor, vermittelt dem Leser einen Überblick über den jeweiligen Dom, Allgemeines über den Domschatz, seine Geschichte(n) und führt durch den offiziellen Rundgang.